コロナ禍で急増!

新型コロナウイルスが引き起こす「健康二次被害」とは?

外出を控え、運動不足になったり、人との関わりが少なくなると思わぬところで体や心のおとろえが進み、「健康二次被害」を引き起こします

-

免疫力の低下

-

肥満や生活習慣病の悪化

-

ストレスによるこころの病

病気の重症化、うつへ

とくに高齢の方は注意!

-

筋力低下による転倒・骨折

-

認知機能の低下

要介護・寝たきりへ

マスク、手洗い、3密回避。

基本の感染予防を徹底しながら、免疫力を高め、健康二次被害を防ぎましょう

-

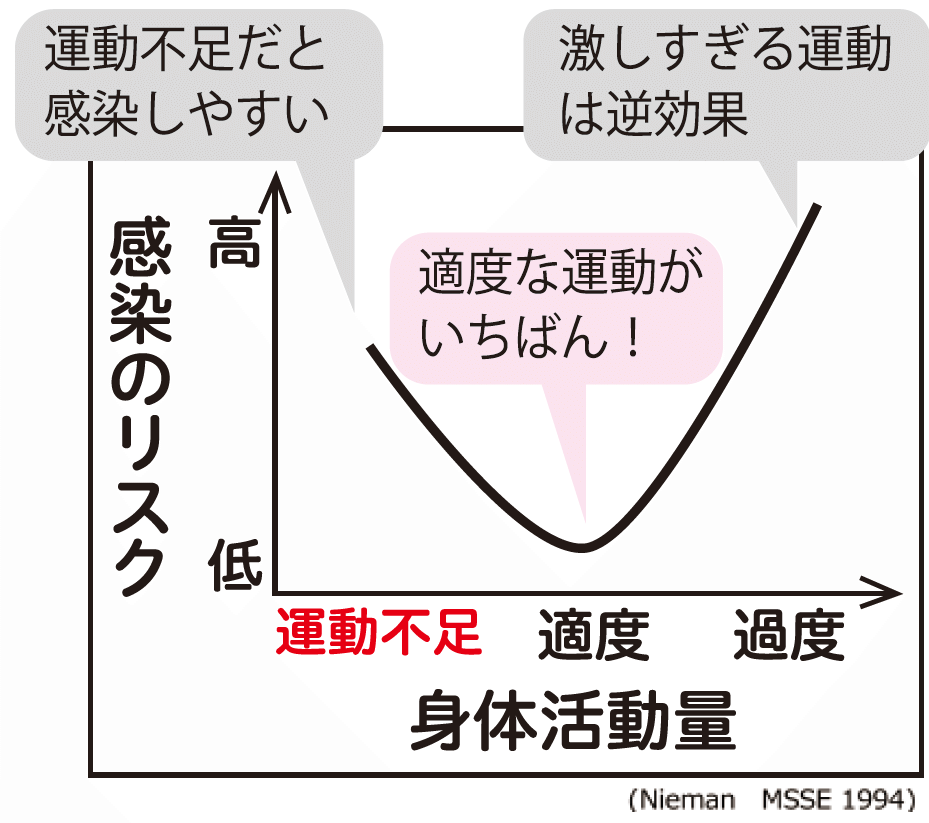

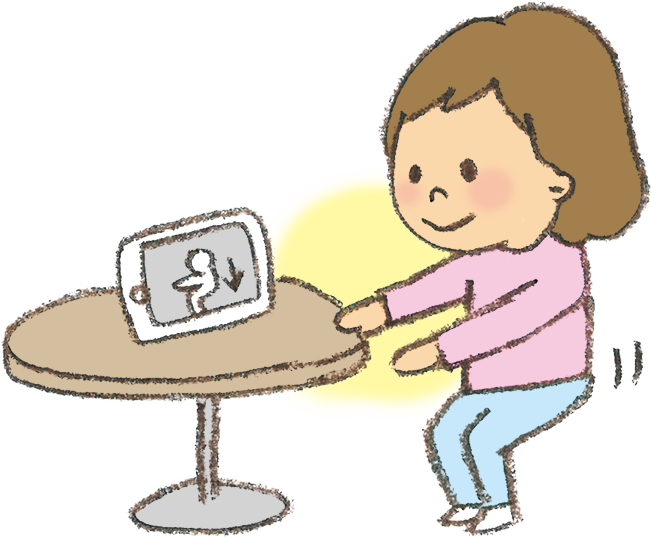

1.適度な運動(有酸素運動と筋トレ)をする

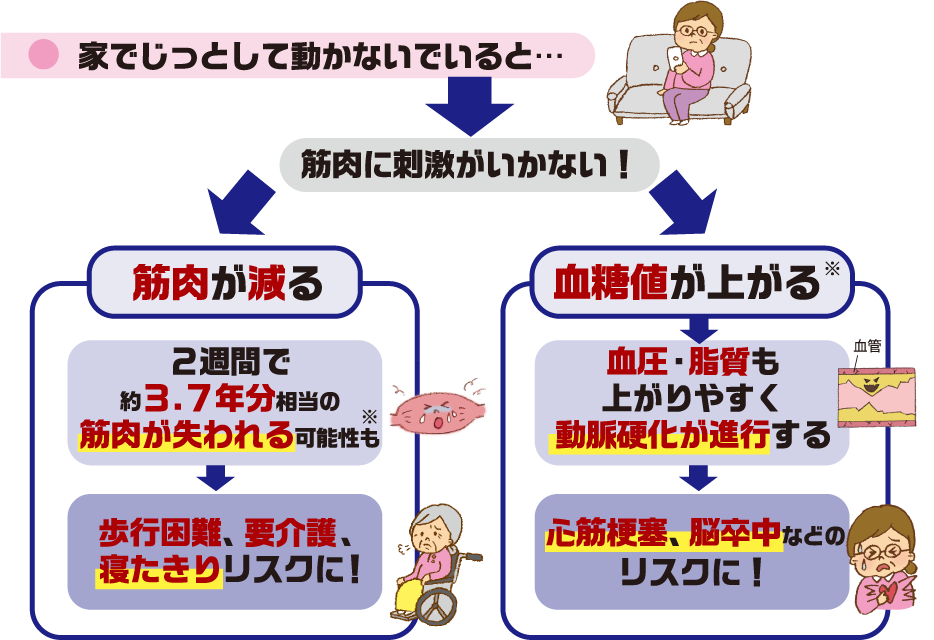

外出を控えると、日常の運動量が大きく減ります。

運動は、免疫力を高めるのはもちろん、心身の健康を維持するのに欠かせません。

激しすぎない適度な運動(有酸素運動と筋トレの両方)を習慣にしましょう。●運動は感染・重症化のリスクが低いことがわかっています

- ①適度な運動は免疫力を高める

- ②運動している人は感染・重症化しづらい

運動習慣のある人は

- 感染する危険が少なくなる

- 万が一、感染しても死亡する危険が少なくなる

※運動習慣者は、市中感染リスクが31%低減され、感染症による死亡(おもに肺炎)のリスクが37%減少

(Chastin et al. Lancet 2020)

●有酸素運動と筋トレの両方を行いましょう

有酸素運動 1日の平均歩数8,000歩以上(高齢の方は7,000歩以上)を目標に

※歩数が少ない日があっても1週間で平均して8000歩/日ならOK筋トレ 太ももの筋肉をきたえるスクワットなど、10回3セット・週3回を目安に

自分に合った正しい運動を教えてもらえる、インストラクターのいる運動施設を活用するのもおすすめです。

-

2.正しい食事をする

外出を控えると、カロリー消費が減り、太りやすくなります。

肥満は、さまざまな生活習慣病を引き起こす原因です。

また、乱れた食生活は、免疫力の低下も招きます。

1日3食、バランスの良い食事をこころがけましょう。

筋力を落とさないために、たんぱく質摂取も大切です。

-

3.質の高い睡眠をとる

睡眠不足は、免疫力を一気に落とします。

寝つきを良くし、ぐっすり眠るようにするには、日中の過ごし方がカギです。 日中に、日光にあたり、適度に運動をすると、よく眠れるようになります。

寝る2時間前からは、何も食べないようにしましょう。

-

4.人とのかかわりを持つ

私たち人間は、人との関わりが少なくなると、気づかぬ間に、ストレスや不安が大きくなります。

ストレスや不安があると、免疫力が下がり、睡眠も妨げます。 また、人との交流や会話が減ると、認知機能の低下にもつながります。

感染予防対策をとったうえで、できる限り、外に出たり、人と直に会って会話することが大切です。

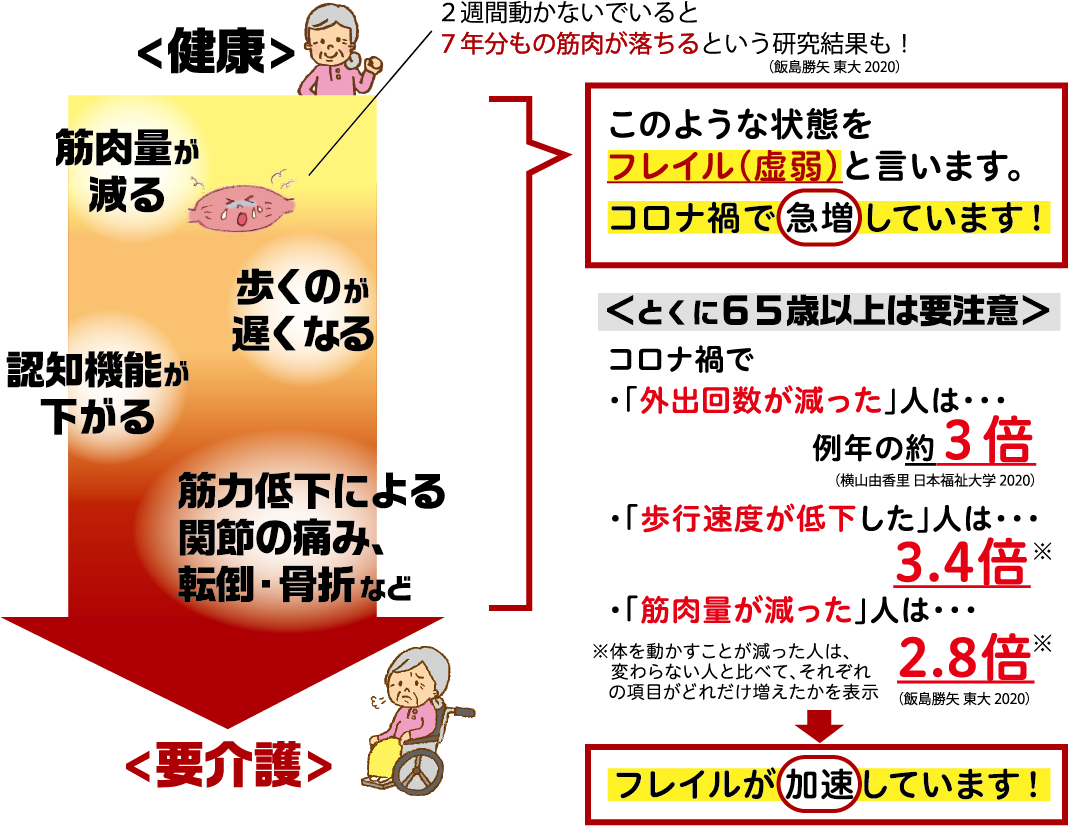

「コロナフレイル~筋力低下が引き起こす転倒・骨折~」を防ぐ

- 散歩や買物などで外出することが減った

- 歩くスピードが以前より遅くなった

- 他の人との交流が減った(例えば週1回未満)

- 買物に行けないなどで、バランスの良い食事ができていない

- 他の人に同じことを何度も尋ねるようになり、物忘れが気になるようになった

- 以前と比べると、ふくらはぎが細くなった

- 家族や友人との接触も減ったため会話が減り、滑舌が悪くなってきた

- 最近、楽しいと感じることがほとんどない

複数あてはまった人は要注意!フレイルになりかけているかもしれません!

「コロナフレイル」って?

新型コロナウイルス感染症予防のために、生活不活発(外出の自粛で社会参加が制限されたり、自宅にいる時間が増えるなど)になった結果、体力や気力が低下して、一気に老化が進むこと。

-

1.筋トレと日にあたる運動

フレイルを防ぐには、筋肉を減らさないこと、そして関節が固くならないようにすること。そのために、筋肉を動かす運動(筋トレ)をすることを心がけましょう。また、骨の健康のためには、日光にあたることも大切です。適切な感染予防をしつつ、外に出るようにしましょう。自分に合った正しい運動を教えてもらえる、インストラクターのいる運動施設を活用するのもおすすめです。

-

2. 筋肉を減らさない食事

低栄養の食事はフレイルを加速させるとともに、免疫力も下げてしまいます。とくに「たんぱく質」が不足すると、筋肉量も減少してしまいます。フレイルを予防するためにも、高齢の方ほど意識して、たんぱく質をとるようにしましょう。

-

3. 家族や友人と支えあう

ちょっとしたあいさつや会話も大切です。人との会話は、認知機能低下の予防になります。コロナについても、正しい最新情報を共有することでストレスや不安の解消に役立ちます。感染予防をしながら、人との交流の機会を持つようにしましょう。

東京大学 飯島勝矢教授の解説映像

「コロナフレイルにご注意を」

いきすぎたステイホームが生活習慣病をつくる

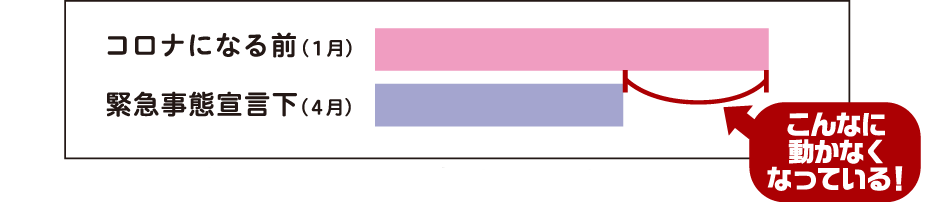

※日本の都市部在住の高齢者(1600名、男女比1:1、平均年齢74歳±5.6歳)を対象にした調査で、2020年1月と4月では身体活動量が約3割減少していた。

Yamada M. et al.J Nutr Health Aging.2020;24(9):948-50

※健康な高齢者が2週間、家であまり動かないでいると脚の筋肉量が3.7%減少。

60〜80歳の日本人は平均で1年に約1%ずつ脚の筋肉が減っていくことから約3.7年文に相当。

J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(6):2604 – 2612.

※座位と30分ごとに3分間歩行やレジスタンス運動(筋力トレーニング)をした場合の比較で、座位の方が食後血糖値の高い状態が続いた。

Paddy C. Dempsey et al. Dia Care 2016;39:964-972

健康二次被害を防止するために

増やしましょう

- 「歩く速度が遅くなった」や「物忘れが増えた」など、日常生活で変化したことを確認しましょう。

- 心身ともに健康でいるためには、運動・スポーツを続けることが大切です。

- 感染予防に努めながら、買い物や園芸作業など、外出して体を動かしましょう。

- 感染予防対策がとられている地域のコミュニティや運動教室等に参加しましょう。

- バランスのよい食事を摂りましょう。

<高齢者のご家族や地域で見守りをする方へ>

- 会話や声掛けをして近所での散歩など体を動かすように勧めましょう。

- 日々連絡を取り、外出や身体活動の状況、行動や言動などの変化に留意しましょう。

- 直接会えない場合はパソコンやスマートフォンを活用して、テレビ電話等のリアルタイムの動画通信でつながりを保ちましょう。

- 感染症対策を実施し、各種運動教室等を実施・再開しましょう。

スポーツ庁:スポーツを通じた高齢者向け健康二次被害予防ガイドライン

受けましょう

生活習慣病は、気づかないうちに進行していきます。

症状がないからといって、放置していると重篤な事態を招く危険があります。

定期的な健康診断で現状を把握して、問題があれば早めに対処するようにしましょう。

順天堂大学教授 田村好史先生の解説映像

「いきすぎたステイホームが生活習慣病をつくる」

保健師・土屋厚子先生の解説映像

「コロナ禍における住民の声」

人との関わりを増やして体も心も健康に

自粛生活で、要介護やうつ、認知症のリスクが増えています

<回答数6000以上の活動の上位3つ>

-

1.趣味(自宅外)の活動

うつのリスクが1.34倍に!

-

2. スポーツ(運動)への参加

要支援・要介護のリスクが1.46倍に!

うつのリスクが1.37倍に!

-

3. 友人・知人との対面

要支援・要介護のリスクが1.45倍に!

うつのリスクが1.29倍に!

元より、社会参加が少ないほど、認知症を発症する割合が高いこともわかっています。

※24の自治体の後期高齢者約3万人を対象にした追跡調査結果。社会参加とは、趣味、スポーツ、町内会、ボランティア、老人クラブ、業界、宗教、政治のグループへの参加(JAGES調べ)

つまり、社会参加が少ないと、

要介護、うつ、認知症のリスクが高まります。

うつ・認知症などの

健康二次被害を防止するために

趣味やスポーツなど、これまでの活動を再開したり、新しい交流の場に出かけたり、

感染予防をしながら外に出て、積極的に社会参加をするようにしましょう。

コロナ禍で外に出るのが心配な方は、インターネットを上手に活用しましょう。

メールや音声通話でも効果がありますが、顔が見える「ビデオ通話」はとくに効果的です。

インターネットが使えない場合は、手紙やはがきでもいいので、人とのつながりを保ちましょう。

自粛中の高齢者のうつ発症を抑える効果の大きさ

- ビデオ通話(顔が見えるもの)

- 45%

- 手紙、はがき

- 35%

- ソーシャルメディア(SNS)

- 35%

- メールやチャットなど

- 25%

- 音声通話(電話、LINE通話など)

- 18%

(JAGES調べ)

千葉大学教授 近藤克則先生の解説映像

「人との関わりを増やして体も心も健康に」

コロナフレイル予防の

「た・ち・つ・て・と」

コロナウイルス感染症予防のための外出自粛などにより、

コロナフレイル(足腰の衰えや体力気力の低下)のリスクが

高まっています。

- 散歩や買物などで外出することが減った

- 歩くスピードが以前より遅くなった

- 他の人との交流が減った(例えば週1回未満)

- 買物に行けないなどで、バランスの良い食事ができていない

- 他の人に同じことを何度も尋ねるようになり、物忘れが気になるようになった

- 以前と比べると、ふくらはぎが細くなった

- 家族や友人との接触も減ったため会話が減り、滑舌が悪くなってきた

- 最近、楽しいと感じることがほとんどない

チェックがついた方は要注意!

予防改善のため

「た・ち・つ・て・と」を意識しましょう。

コロナフレイル予防の「た・ち・つ・て・と」

たたんぱく質をたっぷりとろう

ちちょっとそこまで歩いてみよう

つつながりと会話を大切に

てでかけよう週3回

とトレーニングで筋力アップ

「た・ち・つ・て・と」

たたんぱく質をたっぷりとろう

低栄養の食事はフレイルを加速させ、免疫力も下げます。特に「たんぱく質」が不足すると、筋肉量が減少します。毎食しっかりたんぱく質をとりましょう。

ちちょっとそこまで歩いてみよう

運動不足は筋肉量の減少、血糖値の上昇などを引き起こします。そして、歩行困難や寝たきり、心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まります。「ちょっとそこまで歩こう」と意識することが、健康寿命を延ばすことにつながります。

つつながりと会話を大切に

コロナ禍で社会活動が減少し、うつや要支援・要介護、認知症のリスクが増加しています。直接人と会うことが難しいときも、ビデオ通話や電話、メールなどで人とつながり、会話をすることが、うつや認知症の予防改善になります。

てでかけよう週3回

社会参加をしている人は、うつや認知症になりにくく、また、でかけることは体を動かすことにもなります。趣味やスポーツ、交流の場などへ週3回以上外出をすることが、心と体の健康につながります。

とトレーニングで筋力アップ

フレイルを防ぐには、筋肉を減らさないこと、そして関節が固くならないようにすることが重要です。筋肉を動かす運動(筋トレ)を行いましょう。自分に合った正しい運動を教えてもらえる、インストラクターのいる運動施設を活用するのもおすすめです。

| 有酸素運動 | 1日の平均歩数8,000歩以上(高齢の方は7,000歩以上)を目標に ※歩数が少ない日があっても1週間で平均して8,000歩/日ならOK! |

|---|---|

| 筋トレ | 太ももの筋肉をきたえるスクワットなど、10回3セット・週3回を目安に |

筑波大学准教授 田邉解先生の解説映像

「コロナフレイル予防のた・ち・つ・て・と」

産後ママのこころの

健康を守りましょう

産後、楽しく過ごせていますか?

産後、気分が落ち込んでしまう…。じつはこれは珍しいことではありません。

産後こころの健康を害する、おもな要因

-

1.ホルモンバランスの変化

産後は、女性の一生のうちでもっともこころの健康状態を害しやすい時期だと言われています。

その理由の1つが、ホルモンバランスの変化。

産前産後はホルモンの分泌量が大きく変わることで、こころの状態にも影響がおよびます。 -

2.疲労やストレス

出産という体力的にも大仕事を終えたあと、体はもちろん疲れています。

赤ちゃんのお世話を頑張りすぎて、ますます疲労がたまってしまうことも。●さらにコロナ禍では

「収入が減少した」「子どもを公共施設などに連れていくことへの批判を感じる」など、通常よりもストレスを感じやすい状況になっていると考えられています。(Horiguchi et al. 2021)

-

3.孤独

●とくにコロナ禍では

出産後、「両親・義両親のサポート」や「公的保育サービス」を受けられなくなった、育児や授乳について、「医師や助産師、看護師の教えてもらう機会が少なかった」「友人・知人に相談できなかった」など、孤立して育児をせざるを得ない状況であることも指摘されています。(Matsushima et al.2020, Tsuno et al.2022)

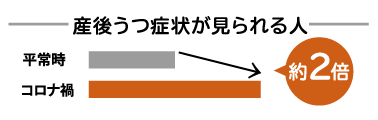

その結果、産後にうつ症状が現れている人が、平常時は約10人に1人であるのに、コロナ禍では約2倍になったという調査結果も!

(松島, 2020)

赤ちゃんを優先して、自分のことは二の次…ではなく、お母さん自身が「心身の健康を保つための時間をもつ」ことも大切です。

- 自分の時間をもつ

- 運動をする

- 地域の相談窓口を利用する

短時間でも、自分の好きなことを楽しんでストレスを解消しましょう。

心を落ち着けられるような趣味を持つのもおすすめです。

体を動かすと、気持ちが前向きになるホルモンが分泌されます。

また運動には、体力を向上させ、疲れにくい体をつくる効果もあります。

自宅でオンラインの運動プログラムに参加したり、地域の一時預かり保育を利用したりして、運動をする時間をつくりましょう。

悩みや不安を1人で抱え込まず、まわりに相談するようにしましょう。

地域には「産後ケアセンター」など相談窓口がありますので、利用するのもおすすめです。

産後のお母さんが、育児を1人で抱え込むことで、さまざまな弊害が起こっています。

ご家族やまわりの方の手助けが、お母さんの支えになります。

温かく見守ったり、地域のさまざまな情報を伝えたりするなど、サポートをお願いします。

筑波大学教授 松島先生・保健師 塚尾先生の解説映像

「産後ママのこころの健康を守りましょう」

要介護・一人暮らし高齢者の

健康二次被害を防ぎましょう

要介護者の生活拠点は大きく2つに分かれます

生活拠点によって、介護保険で受けられる介護サービスも異なります。

-

施設

・特別養護老人ホーム(特養)

・介護老人保健施設(老健)

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

・認知症高齢者グループホームなど

-

自宅

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

・短期入所(ショートステイ)

・訪問介護(ホームヘルパー)

・訪問看護

・小規模多機能型居宅介護など

要介護高齢者の健康二次被害とは?

要介護高齢者の状態は、「身体機能(ADL)」「認知機能」「口腔機能」「栄養状態」で判断します。

コロナ禍で、施設では「家族との面会」や「イベントの開催」は制限されていますが、それぞれの機能訓練や管理は行われています。一方、自宅で暮らす高齢者は、つぎのような懸念があります。

自宅で暮らす高齢者の場合

- ① 外出の機会が減った

- 歩行能力・

筋肉量の減少 - 身体機能が低下

- ② 友人・知人・離れて暮らす

家族と直接会えなくなった - コミュニケーション

の量・質の低下 - 認知機能が低下

- ③ 一人で食事をしている

歯医者に行かなくなった - 会話の減少

口腔ケアの機会の損失 - 口腔機能が低下

(かむ・飲み込む)

- ④ 食事がいい加減に

なっている - 栄養・水分の不足

カロリーオーバー - 栄養状態が悪化

運動量が少ないとコロナ太りに

長引くコロナの影響で、要介護度がさらにアップしているかもしれません。

とくに、一人暮らしの高齢者は注意が必要です!

- 活動量を増やす(運動をする)

- 人とのコミュニケーションを増やす

- 口腔ケアをする

-

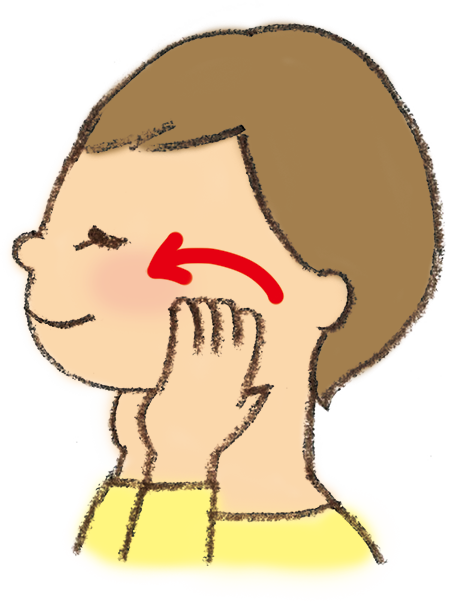

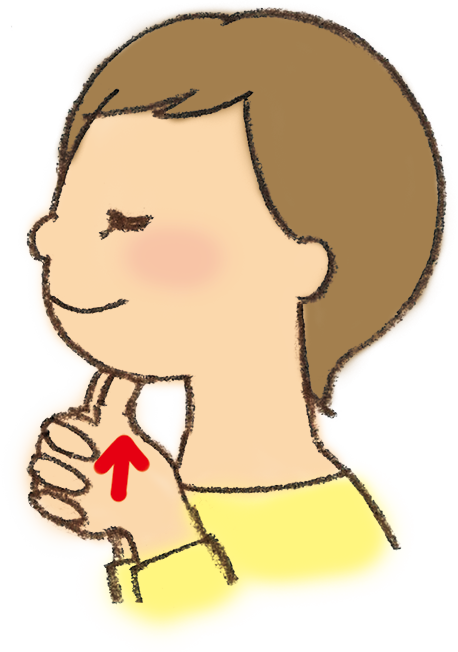

人差し指から小指までの4本の指を頬にあて、上の奥歯あたりを後ろから前へ向かって回す。(10回)

a. 耳下腺への刺激

-

親指をあごの骨の内側の柔らかい部分にあて、耳の下からあごの下まで5ヵ所くらいを順番に押す。(各5回ずつ)

b. 顎下腺への刺激

-

両手の親指をそろえ、あごの真下から(各5回ずつ)手を突き上げるようにグーッと押す。(10回)

c. 舌下腺への刺激

- 栄養や水分摂取に気をつける

外出の機会が減ったことで、身体機能が低下している人が少なくありません。

とくに下半身の筋肉がおとえると、歩行困難や寝たきりになる可能性が高まります。

そうならないために、意識して体を動かすようにしましょう。

社会参加が少ないほど、認知症を発症しやすいと言われています。

適切な感染予防をしつつ、できるだけ人と会ってコミュニケーションをとるようにしましょう。

施設にいる方や不安のある方は、顔が見える「オンライン面談」や「ビデオ通話」もおすすめです。

口腔機能の維持のため、口の中はつねに清潔に保ちましょう。

唾液の分泌を促すマッサージもおすすめです。

大唾液腺マッサージ

高齢者の低栄養は、要支援・要介護のリスクを高めます。一方で、活動量が減っているのに食べ過ぎるのもよくありません。よく食べたら、よく動くことを意識しましょう。

また高齢になると、のどの渇きに気づきにくくなります。脱水にならないように注意しましょう。

全国介護事業者連盟 理事長 斉藤正行様の解説映像

「要介護・一人暮らし高齢者の健康二次被害を防ぎましょう」

筋肉の中に悪い脂肪がたまる「ある行動」にご注意を!

日常の何気ない行動で、筋肉の中に悪い脂肪がたまってしまう

ということが最新の研究で明らかになりました。

筋肉の中に悪い脂肪がたまると…

- 血糖値が上がりやすくなる

- 動脈硬化が進行

- 心筋梗塞・脳卒中のリスクに…

- 筋肉が減る

- 体力低下・関節の痛みなど

- 要介護や寝たきりに…

どんな行動で筋肉の中に脂肪がたまるの?

-

①運動不足

1〜2週間の運動不足で筋肉の中の脂肪が10〜20%、多い人だと30%増える可能性が

-

②横になって過ごす

1日ベッドで横になっていると、筋肉の中の脂肪が倍になる可能性が!※

※普通に過ごした場合と比較 -

③脂っぽい食事

脂っぽいものを3日間毎日食べる偏った食事をすると筋肉の中の脂肪が30%増える※

※3日間普通の食事をした時と比較

-

①筋トレや有酸素運動を日常に取り入れる

例)運動施設や地域の集まりの場に参加する

歩数計で歩数チェック(1日8000歩を目標に)

-

②座りっぱなしの時間を減らす

例)30分に1回、3分程度体を動かす

テレビのCM中は立ち上がって家事をする

-

③脂っぽいものを控えて、たんぱく質をしっかりとる

例)おやつのスナック菓子を、チーズやヨーグルトなどに変える

魚介や赤身肉、ささみなどのたんぱく質が豊富なメニューを選ぶ

活動をひかえたすべての人に危険が!

コロナ禍で増える要介護今すぐ予防を!!

コロナ禍で「要支援・要介護が増える」可能性があります

感染予防のために外出をひかえ、運動や社会参加といった活動機会が減っている人が増えています。活動の機会が減ると、筋肉が減って、足腰が弱ってしまいます。そのままにしておくと、歩行困難や寝たきりといった、要支援・要介護となる人が増えてしまうのです。

活動機会が減少

足腰が弱る

歩行困難や寝たきりに

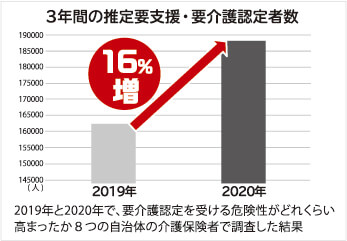

コロナ流行前の2019年と、流行語2020年のデータを比較した結果、3年で要支援・要介護認定を受ける人※が25,378人増加(約16%増)すると推定されています。

出店:竹内寛貴ほか.COVID-19流行前・流行中の推定要介護認定者数・介護給付費の変化:JAGES日本老年社会科学会第64回大会2022.要支援・要介護リスク点数(Tsuji2018)を用いて算出

こんなことがあったら、要注意!

(JAGES要支援・要介護リスク評価尺度より)

- バスや電車を使って一人で外出できない

- 日用品の買い物ができない

- 銀行預金・郵便貯金の出し入れが自分でできない

- 階段を手すりや壁をつたわらず昇れない

- 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がれない

- 15分くらい続けて歩いていない

- この1年間に転んだことがある

- 転倒に対する不安が大きい

- 昨年と比べて外出の回数が減っている

- 体重(kg)÷身長(cm)÷身長(cm)が18.5未満

当てはまるものが多いほど、要介護のリスクが高くなっている可能性が…!

要介護のリスクを下げるために、できることは?

人とかかわり、体を動かしましょう!

-

人との会話で一緒に笑う

対面での友人や家族との交流はもちろん、難しい場合はビデオ通話といったインターネットを活用した方法でもOK!

「一人でいるときのみ笑う」人と比べて「友人と笑う」人は要介護リスクが約30%低いという調査結果※も。

-

スポーツや町内会、ボランティアなどへの参加

地域の集まりなどさまざまな社会参加が要介護リスクを抑制※します。

ぜひ、参加してみましょう。

-

人と一緒に運動する

一人よりもグループで運動をするほうが要介護のリスクが低い※ことが明らかに。

さらに年に数回よりも、週に1回以上、運動をする場に参加している方のほうがさらにリスクが低くなります。

※JAGES調べ